2019年05月21日

橈尺骨骨折

~骨折~

昔は交通事故での骨折が頻繁に見られましたが最近では交通事故が減り、

代わりに小型犬が室内で腕を骨折するパターンが多くなっています。

とくにトイ・プードルやヨークシャ・テリア・ポメラニアンなどの小型犬に

橈尺骨骨折という、腕の骨折が多く見られます。

ちょっとした段差やソファから飛び降りただけでも、

着地の仕方が悪いと骨折してしまうことがあります。

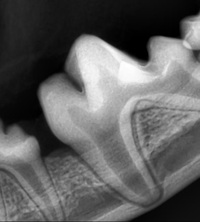

トイ・プードルの子の橈尺骨骨折のレントゲン画像です。

橈骨と尺骨という骨(手首の上)を両方とも骨折してしまっています。

治療

骨折の一般的な治療は、外固定(ギプス固定)・プレートでの固定やピン・ワイヤーでの固定などがありますが、

橈尺骨骨折の場合、当院ではプレートを使用しての固定手術を主に行っています。

骨折による骨のずれが少ない場合などは、手術ではなくギプス固定を主に行います。

下の画像はチタン製のプレートを用いて骨折を治す手術を実施した画像です。

骨折治療の問題点として、

治るまで時間がかかる事・手術の費用が高額になる事・包帯やギブス交換が何度も必要になる事、などがあり、

また癒合不全と言い、骨折部位がくっつかない状態になることもあります。

2019年05月21日

環軸椎亜脱臼(環軸椎不安定症)

~手術中の画像が含まれますのでご注意ください~

環椎軸椎不安定症や環軸椎亜脱臼と言われる、

小型犬に時折みられる骨・関節の異常が原因です。

トイプードルやヨークシャテリア・ポメラニアンなどの小型犬に多く見られ、

環軸関節といわれる、首の1番上の骨(環椎・かんつい)と

2番目の骨(軸椎・じくつい)の間の関節が不安定になり、

その影響で脊髄という背骨の中を通る太い神経に影響が出て、痛みが出たり、

立てなくなったり、時には呼吸障害まで引き起こしてしまう病気です。

先天的(生まれつき)に起きることもあれば、後天的(外傷などが原因)に起きることもあります。

ごくまれに猫ちゃんでも外傷性の環軸椎不安定症が発生します。

<診断>

症状・身体検査・レントゲン検査からおおよその判断がつきますが、

詳細な検査にはCT検査・MRI検査が必要です。

骨の異常を確認するためにはCT検査が理想的であり、

脊髄の状態を確認するためにはMRI検査が必要です。

<治療>

内科的な治療としては、痛み止め・安静・首のギプスなどで対応します。

一時的に改善が見られることが多いものの、内科的な治療では完治は困難です。

症状が軽い場合や手術ができない理由がある場合には、内科的な治療で維持していきます。

外科的治療としては首の後ろ側(背中側)から環椎と軸椎を固定する方法や、

首の前側(お腹側)からピンやスクリューで固定する方法が一般的ですが、

長期間の経過を見た場合、お腹側からの固定が望ましいといわれています。

当院ではお腹側から、環椎と軸椎をプレート・スクリューで固定する方法を行っています。

手術自体のリスクもないわけではありませんが、

早い段階で手術を行った場合、

術後翌日には劇的に改善するケースが多く見られます。

環椎軸椎不安定症や環軸椎亜脱臼と言われる、

小型犬に時折みられる骨・関節の異常が原因です。

トイプードルやヨークシャテリア・ポメラニアンなどの小型犬に多く見られ、

環軸関節といわれる、首の1番上の骨(環椎・かんつい)と

2番目の骨(軸椎・じくつい)の間の関節が不安定になり、

その影響で脊髄という背骨の中を通る太い神経に影響が出て、痛みが出たり、

立てなくなったり、時には呼吸障害まで引き起こしてしまう病気です。

先天的(生まれつき)に起きることもあれば、後天的(外傷などが原因)に起きることもあります。

ごくまれに猫ちゃんでも外傷性の環軸椎不安定症が発生します。

<診断>

症状・身体検査・レントゲン検査からおおよその判断がつきますが、

詳細な検査にはCT検査・MRI検査が必要です。

骨の異常を確認するためにはCT検査が理想的であり、

脊髄の状態を確認するためにはMRI検査が必要です。

<治療>

内科的な治療としては、痛み止め・安静・首のギプスなどで対応します。

一時的に改善が見られることが多いものの、内科的な治療では完治は困難です。

症状が軽い場合や手術ができない理由がある場合には、内科的な治療で維持していきます。

外科的治療としては首の後ろ側(背中側)から環椎と軸椎を固定する方法や、

首の前側(お腹側)からピンやスクリューで固定する方法が一般的ですが、

長期間の経過を見た場合、お腹側からの固定が望ましいといわれています。

当院ではお腹側から、環椎と軸椎をプレート・スクリューで固定する方法を行っています。

手術自体のリスクもないわけではありませんが、

早い段階で手術を行った場合、

術後翌日には劇的に改善するケースが多く見られます。

仰向けにして首を伸ばした状態でお腹側から手術を行います。

チタン製プレートで、環椎と軸椎を固定します。

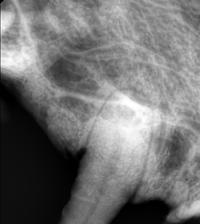

固定後のレントゲン。

痛み・神経異常により固まったまま動けない状態です

手術後の様子。

まだ完全ではありませんが、

頭を挙げて体を支えられるようになっています。

プレートで固定した後の猫ちゃんのレントゲン

2019年05月21日

猫の歯肉口内炎

~手術の画像が含まれますのでご注意ください~

以前はリンパ球プラズマ細胞性口内炎・レッドマウス・口峡炎などとも言われましたが、

現在では歯肉口内炎(尾側口内炎)という名称が一般的な歯肉・ノドの炎症性疾患で、

猫ちゃんにみられる非常に厄介な病気です。

原因として、ウイルス感染症や細菌感染・免疫異常などが考えられていますが、

どれか1つが原因ではなく、それらが重なり合って発症していると思われます。

<診断>

肉眼所見が重要ですが、まれに病理組織検査が必要になることもあります。

単なる歯周炎や好酸球性肉芽腫などとの鑑別が重要ですが、

とくに扁平上皮癌という悪性腫瘍との鑑別が重要になります。

ノドがボコボコと腫れてしまっている猫ちゃん

別の猫ちゃん。この子はそれほどボコボコしていませんが、ノドが腫れて赤く炎症を起こしています。

歯茎の炎症。

<治療>

内科的な治療として、抗生剤・痛み止め・ステロイド剤・免疫抑制剤・インターフェロンなどの投与や、

サプリメント(脂肪酸製剤やラクトフェリンなど)の投与が行われます。

しかしいずれも完治は難しく、継続的な治療が必要になります。

よだれや口臭が強くなり、次第に痛みで食欲が低下してしまいます。

原因として、ウイルス感染症や細菌感染・免疫異常などが考えられていますが、

どれか1つが原因ではなく、それらが重なり合って発症していると思われます。

<診断>

肉眼所見が重要ですが、まれに病理組織検査が必要になることもあります。

単なる歯周炎や好酸球性肉芽腫などとの鑑別が重要ですが、

とくに扁平上皮癌という悪性腫瘍との鑑別が重要になります。

ノドがボコボコと腫れてしまっている猫ちゃん

別の猫ちゃん。この子はそれほどボコボコしていませんが、ノドが腫れて赤く炎症を起こしています。

歯茎の炎症。

<治療>

内科的な治療として、抗生剤・痛み止め・ステロイド剤・免疫抑制剤・インターフェロンなどの投与や、

サプリメント(脂肪酸製剤やラクトフェリンなど)の投与が行われます。

しかしいずれも完治は難しく、継続的な治療が必要になります。

ステロイド剤は効果的ですが、長期的な使用による副作用の可能性や次第に効果がなくなってくる可能性があります。

現時点では、全顎抜歯(全ての歯の抜歯)や

全臼歯抜歯(犬歯より奥の歯すべての抜歯)が治療として推奨されています。

とくに全顎抜歯が最も効果的と言われていますが、全臼歯抜歯と治療成績が変わりないとの話もあります。

当院では最近は全顎抜歯を推奨していますが、

全顎抜歯の場合、犬歯部位で下あごの骨の骨折を引き起こす可能性もあるため、

その子の状態に応じて全顎抜歯もしくは全臼歯抜歯どちらを行うか、検討していきます。

なお過去のデータでは、このような抜歯により

60~80%程度の子が著しい改善が見られる~完治、

20~30%程度の子は症状が改善するも継続した薬物治療が必要、

5~10%程度は改善が全く認められない、と報告されています。

当院でも全顎抜歯(全ての歯の抜歯)を行うようになってからは

同じ猫ちゃんの1年後です。

とくに全顎抜歯が最も効果的と言われていますが、全臼歯抜歯と治療成績が変わりないとの話もあります。

当院では最近は全顎抜歯を推奨していますが、

全顎抜歯の場合、犬歯部位で下あごの骨の骨折を引き起こす可能性もあるため、

その子の状態に応じて全顎抜歯もしくは全臼歯抜歯どちらを行うか、検討していきます。

歯根の取り残しがあると歯肉口内炎が治らなくなってしまうため、

当院では歯科用レントゲンを使用して歯根の取り残しや

骨の異常がないかを確認しながら抜歯を行います。

レントゲン画像

ただし抜歯はそう簡単ではなく、

歯茎を顎の骨から大きく剥がして顎の骨をドリルで削り、

歯の根元(歯根)を露出させる必要があります。

歯の根元はなかなか丈夫なので、そこまでやらないと抜歯できません。

(そう簡単に抜けたら普段困ってしまいますよね)

顎骨のから歯茎を剥がした状態

処置後、しばらく食事を取れなくなるのでは?

というご心配が出てくると思いますが、

痛み止めを使用することにより、ほとんどの場合は翌日には食事を取れるようになります。

しばらくの間は軟らかい食事にする必要がありますが、

抜歯部位の傷が治ったら硬い食事もとれるようになります。

過去に1件だけ、数日間口をに気にして食事をほとんど食べなくなった子がいましたが、

1週間ほどで本来の食欲に戻りました。

なお過去のデータでは、このような抜歯により

60~80%程度の子が著しい改善が見られる~完治、

20~30%程度の子は症状が改善するも継続した薬物治療が必要、

5~10%程度は改善が全く認められない、と報告されています。

当院でも全顎抜歯(全ての歯の抜歯)を行うようになってからは

歯肉口内炎の改善率がかなり高くなりました。

ただし、処置時間(麻酔時間)は3時間以上とかなり長時間になります。

同じ猫ちゃんの1年後です。

もう歯肉炎は治まってきれいになっています。

2019年05月21日

胆泥症・胆嚢粘液嚢腫・胆石

~手術の画像が含まれますのでご注意ください~

中に脂肪分を消化する消化液(胆汁)が入っており、

胆汁は本来は黄色透明なオリーブオイルのようなトロッとした液体です。

胆汁がボールのように固形になってしまうものが胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)、

胆嚢内に結石ができてしまうものが胆石症と言われます。

稀に悪性腫瘍(癌)もみられます。

<診断>

超音波検査が有効です。

胆石症はレントゲン検査が有効なこともあります。

まれですが、超音波検査やレントゲン検査だけでは発見しにくいタイプの胆泥症もあります。

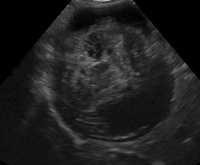

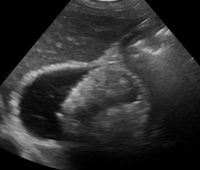

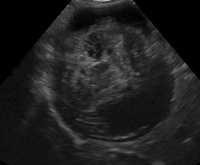

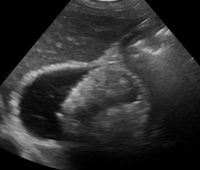

胆嚢粘液嚢腫の超音波検査画像

(胆嚢内が白くなっている)

胆嚢粘液嚢腫の超音波検査画像 胆嚢破裂の症例

(胆嚢内に白い筋状の物が見える)

胆嚢炎・胆泥症の超音波検査画像

(胆嚢周囲が白くなっており、胆嚢内に白い塊が見られる)

<治療>

無症状で、偶然発見されることも多く、

胆石症・胆泥症は無治療でも症状がなければ長い間普通に過ごせることも少なくありません。

このため、どのタイミングで治療を行うか決まった判断基準はありませんが、

胆石症・胆泥症と関連していると思われる症状や

<診断>

超音波検査が有効です。

胆石症はレントゲン検査が有効なこともあります。

まれですが、超音波検査やレントゲン検査だけでは発見しにくいタイプの胆泥症もあります。

胆嚢粘液嚢腫の超音波検査画像

(胆嚢内が白くなっている)

胆嚢粘液嚢腫の超音波検査画像 胆嚢破裂の症例

(胆嚢内に白い筋状の物が見える)

胆嚢炎・胆泥症の超音波検査画像

(胆嚢周囲が白くなっており、胆嚢内に白い塊が見られる)

<治療>

無症状で、偶然発見されることも多く、

胆石症・胆泥症は無治療でも症状がなければ長い間普通に過ごせることも少なくありません。

このため、どのタイミングで治療を行うか決まった判断基準はありませんが、

胆石症・胆泥症と関連していると思われる症状や

検査上の大きな異常は出ている場合には治療が必要です。

胆嚢粘液嚢腫は、胆嚢破裂のリスクが高い為、なるべく早い段階での治療が重要です。

胆嚢疾患は内科的な治療がうまくいかないケースが多々あります。

胆泥症は、飲み薬や脂肪制限の食事・サプリメントなどで改善することもありますし、

胆嚢粘液嚢腫は、胆嚢破裂のリスクが高い為、なるべく早い段階での治療が重要です。

胆嚢疾患は内科的な治療がうまくいかないケースが多々あります。

胆泥症は、飲み薬や脂肪制限の食事・サプリメントなどで改善することもありますし、

悪化を防ぐことが可能なケースもありますので、軽症な場合には内科的な治療から開始しても良いかもしれません。

当院では①内服薬での治療、②サプリメント(ベジタルブルサポート・ヴェルキュアといったもの)、

③食事管理、などを併用することが一般的です。これらを組み合わせることにより、胆泥症の改善が見られることもあります。

しかし内科的な治療で改善がない場合には、胆嚢の摘出手術が必要になります。

胆石症・胆嚢粘液嚢腫は薬が無効ですので、手術での胆嚢摘出が必要になります。

胆嚢の異常が悪化すると、胆嚢・胆管周囲の重度の炎症や胆嚢破裂を起こすことがあり、

その場合には手術時の麻酔リスクや

周術期(手術中~手術後の少しの間)の死亡率がかなり高くなりますので、

その前の段階での手術が望ましいと考えています。

その前の段階での手術が望ましいと考えています。

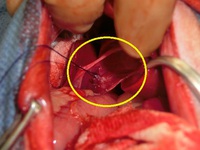

胆嚢の形態異常・黄疸

胆嚢を摘出した後

<胆嚢の摘出手術について>

無症状であれば、手術のリスクは高くありませんが、

胆嚢が破裂しているケースでは残念ながら助からなかったケースも存在します。

胆嚢を摘出した後

<胆嚢の摘出手術について>

無症状であれば、手術のリスクは高くありませんが、

出血・炎症・感染症などのリスクがあり、

人では胆嚢摘出後症候群といわれる手術後のトラブルが生じることがあるそうです。

動物でも手術後に肝臓の数値が悪くなる・胆汁の流れが悪くなる・

人では胆嚢摘出後症候群といわれる手術後のトラブルが生じることがあるそうです。

動物でも手術後に肝臓の数値が悪くなる・胆汁の流れが悪くなる・

胆管や肝管といった部位に結石が再発する・

胆管の一部が膨らみ胆嚢のようなものが形成される、

といった問題が出現する可能性があります。

胆嚢摘出手術の周術期死亡率(手術中~手術後短期間の間の死亡率)として、

5~10%程と報告されています(人では0.03%程)

これは軽症から重症までを含めた手術での数値であり、

無症状であったり症状が軽い場合にはほとんどの場合問題なく退院できますが、

一方で症状が重い場合や胆嚢破裂症例では、危険性がかなり高くなります。

当院でも無症状・軽症な状態での胆嚢摘出手術では死亡例はいませんが、

胆管の一部が膨らみ胆嚢のようなものが形成される、

といった問題が出現する可能性があります。

胆嚢摘出手術の周術期死亡率(手術中~手術後短期間の間の死亡率)として、

5~10%程と報告されています(人では0.03%程)

これは軽症から重症までを含めた手術での数値であり、

無症状であったり症状が軽い場合にはほとんどの場合問題なく退院できますが、

一方で症状が重い場合や胆嚢破裂症例では、危険性がかなり高くなります。

当院でも無症状・軽症な状態での胆嚢摘出手術では死亡例はいませんが、

胆嚢が破裂しているケースでは残念ながら助からなかったケースも存在します。

胆嚢を摘出した後も、生活は今まで通りの生活で大丈夫です。

まれに便が緩くなることがありますが、ほとんどの場合は問題ありません。

胆嚢粘液嚢腫

胆嚢粘液嚢腫といわれる状態

(胆嚢を割って中を見ている状態)